十、陰谷

【解剖】為大股筋連跗之部,有關節動脈與股神經。

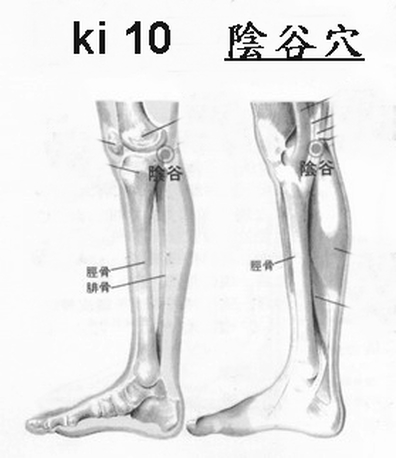

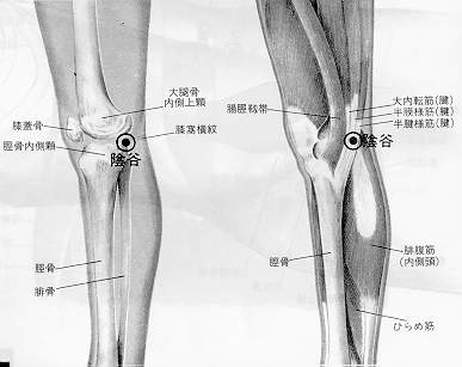

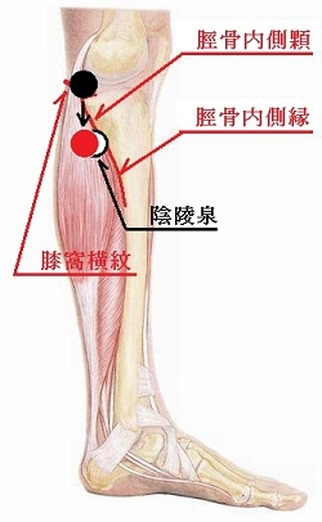

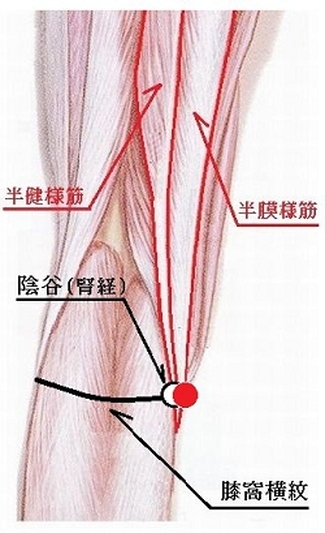

【剖位】在膝內輔骨之後。

【主治】舌縱涎下、腹脹煩滿、溺難、小腹疝急引陰、陰股內廉痛、為痿為痺、膝痛不可屈伸、女人漏下不止、少妊。

【摘要】《通玄賦》:「陰谷治腹臍痛。」《太乙歌》:「利小便,消水腫,陰谷水分與三里。」《百症賦》:「中邪霍亂,尋陰谷三里之程。」

【取法】正坐垂足,從膕內橫紋端,小筋與大筋之中央,兩筋之間陷中取之。

【鍼灸】鍼四分,灸三壯。

陰谷

本穴在膝膕陰側稍下凹僻中,故名「陰谷」。足少陰之經,由本穴橫抵足太陽經,而入委中,即《內經》所云:「上腨內,出膕內廉,上股內後廉」者也。本經由本穴起,循足太陽經伏流上行,過臀抵腰,復由腎俞穴入膂內,屬腎,復循腹膜下行,絡膀胱。由下腹部橫骨穴處,循腹壁上行止於膈下。其直者,屬腎,循腰肌上行,貫膈抵喉咽,循氣管入肺,絡心,注胸中。循胸腔下行,止於膈上步廊處,與循腹壁上行止於膈下幽門處,隔膈相對,相引相通。

本經由委中至腎俞,一段經線,伏行於足太陽之下。所歷各穴,為足太陽與足少陰兩經共有之會穴。因足少陰經為治腰痛之主要經脈,故《針灸大成》謂:「腰背委中求。」蓋以淺刺之,則足太陽經受之,深刺之,則著於足少陰經也。它如委陽、浮郄、殷門、承扶、會陽、膀胱俞、關元俞、氣海俞、大小腸俞各穴治症,均與少陰經有關。因知此段經路,為足太陽與足少陰兩經表裡疊行者也。近古醫家偏重穴位療效者多,追究穴名與經線之根源經歷者少,故治病雖愈,而不問其所以然也。為此反覆申明,供同道參考,研究針灸,不可脫離《內經》,研究《內經》,務須逐字推敲。

【解剖】為大股筋連跗之部,有關節動脈與股神經。

【剖位】在膝內輔骨之後。

【主治】舌縱涎下、腹脹煩滿、溺難、小腹疝急引陰、陰股內廉痛、為痿為痺、膝痛不可屈伸、女人漏下不止、少妊。

【摘要】《通玄賦》:「陰谷治腹臍痛。」《太乙歌》:「利小便,消水腫,陰谷水分與三里。」《百症賦》:「中邪霍亂,尋陰谷三里之程。」

【取法】正坐垂足,從膕內橫紋端,小筋與大筋之中央,兩筋之間陷中取之。

【鍼灸】鍼四分,灸三壯。

陰谷

本穴在膝膕陰側稍下凹僻中,故名「陰谷」。足少陰之經,由本穴橫抵足太陽經,而入委中,即《內經》所云:「上腨內,出膕內廉,上股內後廉」者也。本經由本穴起,循足太陽經伏流上行,過臀抵腰,復由腎俞穴入膂內,屬腎,復循腹膜下行,絡膀胱。由下腹部橫骨穴處,循腹壁上行止於膈下。其直者,屬腎,循腰肌上行,貫膈抵喉咽,循氣管入肺,絡心,注胸中。循胸腔下行,止於膈上步廊處,與循腹壁上行止於膈下幽門處,隔膈相對,相引相通。

本經由委中至腎俞,一段經線,伏行於足太陽之下。所歷各穴,為足太陽與足少陰兩經共有之會穴。因足少陰經為治腰痛之主要經脈,故《針灸大成》謂:「腰背委中求。」蓋以淺刺之,則足太陽經受之,深刺之,則著於足少陰經也。它如委陽、浮郄、殷門、承扶、會陽、膀胱俞、關元俞、氣海俞、大小腸俞各穴治症,均與少陰經有關。因知此段經路,為足太陽與足少陰兩經表裡疊行者也。近古醫家偏重穴位療效者多,追究穴名與經線之根源經歷者少,故治病雖愈,而不問其所以然也。為此反覆申明,供同道參考,研究針灸,不可脫離《內經》,研究《內經》,務須逐字推敲。