十一、大杼

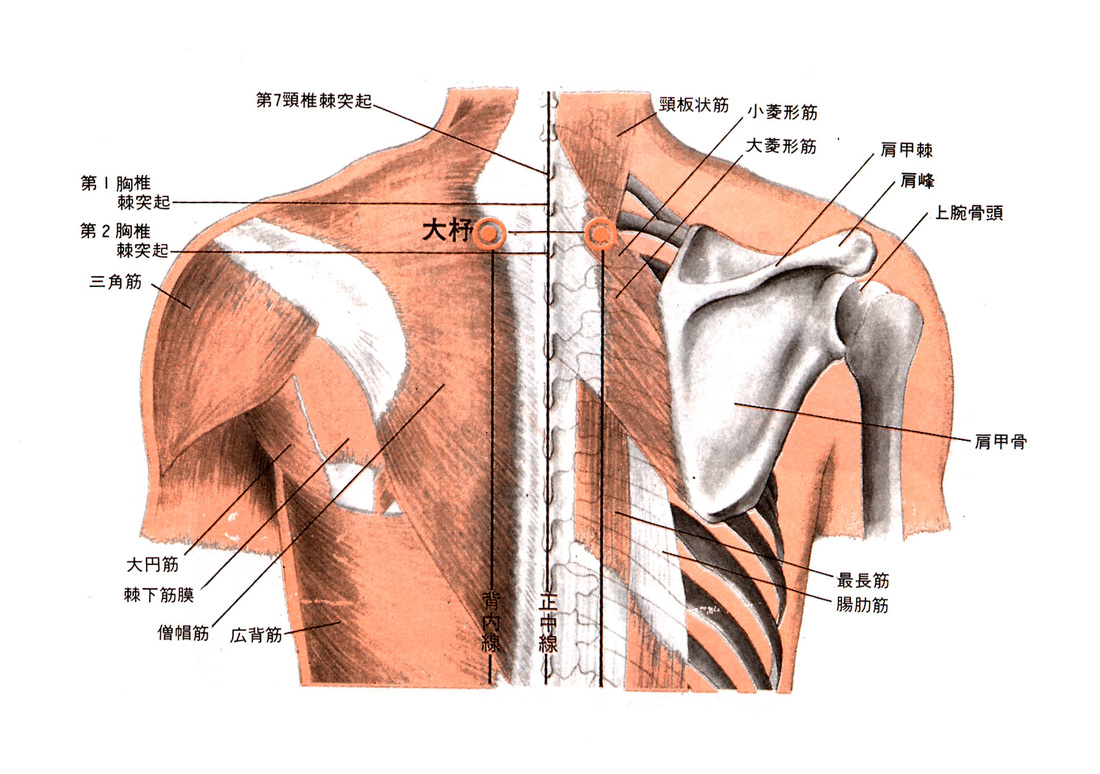

【解剖】有僧帽筋、大方稜筋、肩胛背側之動脈、脊髓神經之後枝。

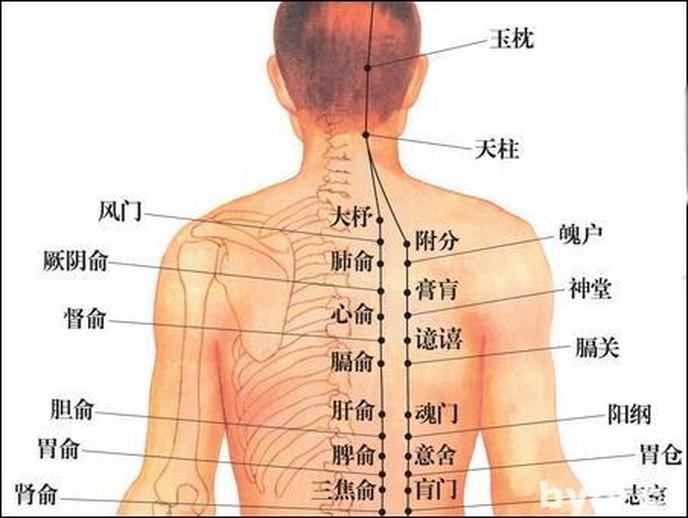

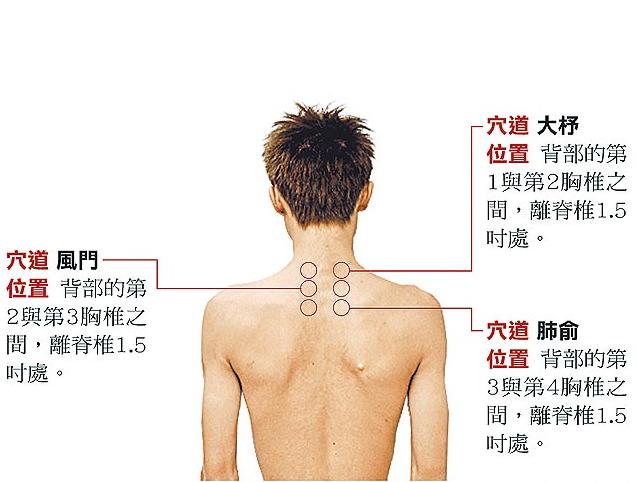

【部位】在第一椎之下,橫開各一寸五分(去脊)。

【主治】傷寒汗不出、腰脊項背強痛不得臥、喉痺、煩滿、痎瘧、頭痛、咳嗽、身熱、目眩、癲疾、筋攣瘈瘲、膝痛屈伸。

【摘要】《席弘賦》:「大敦若連長強尋,小腸氣痛即行鍼。」《勝玉歌》:「五瘧寒多熱更多,間使大杼真妙穴。」《肘後歌》:「風痺痿厥如何治,大杼曲泉真是妙。」

【取法】正坐,從大椎下陶道穴去脊旁開一寸五分取之。

【鍼灸】鍼五分,不宜灸。

大杼

椎骨橫突,形秩整齊,有如織機之杼篦,古稱椎骨為杼骨,上椎尤大,本穴在其旁,故名「大杼」,即岐伯所謂:「背中大腧在杼骨之端。」馬元臺謂:「大腧,大抒穴也。」古聖謂為穴在杼骨之端,為手足太陽及督脈三經之會,故先哲遵之稱為「大杼」。考風府傍近諸穴,其治多關於風。

按:針灸穴位命名,當在《內經》成書以前,故有疑《內經》之書出自戰國雜家之手,追述軒歧之遺事耳。

【解剖】有僧帽筋、大方稜筋、肩胛背側之動脈、脊髓神經之後枝。

【部位】在第一椎之下,橫開各一寸五分(去脊)。

【主治】傷寒汗不出、腰脊項背強痛不得臥、喉痺、煩滿、痎瘧、頭痛、咳嗽、身熱、目眩、癲疾、筋攣瘈瘲、膝痛屈伸。

【摘要】《席弘賦》:「大敦若連長強尋,小腸氣痛即行鍼。」《勝玉歌》:「五瘧寒多熱更多,間使大杼真妙穴。」《肘後歌》:「風痺痿厥如何治,大杼曲泉真是妙。」

【取法】正坐,從大椎下陶道穴去脊旁開一寸五分取之。

【鍼灸】鍼五分,不宜灸。

大杼

椎骨橫突,形秩整齊,有如織機之杼篦,古稱椎骨為杼骨,上椎尤大,本穴在其旁,故名「大杼」,即岐伯所謂:「背中大腧在杼骨之端。」馬元臺謂:「大腧,大抒穴也。」古聖謂為穴在杼骨之端,為手足太陽及督脈三經之會,故先哲遵之稱為「大杼」。考風府傍近諸穴,其治多關於風。

按:針灸穴位命名,當在《內經》成書以前,故有疑《內經》之書出自戰國雜家之手,追述軒歧之遺事耳。