道德經句解系列之四 天下皆知美之為美,斯惡已。

李秉信

觀徼章第二

天下皆知美之為美,斯惡已。皆知善之為善,斯不善已。故有無相生,難易相成,長短相形,高下相傾,音聲相和,前後相隨。

是以聖人處無為之事,行不言之教,萬物作焉而不辭,生而不有,為而不恃,功成而弗居,夫惟弗居,是以不去。

道德經裡的第二章,是講體用的關係。與其,高談闊論的說道,做不出來,還不如實際的應用在生活當中。無極生太極,已經徼動出來,道是無對待。這一章落在這個「德」,是顯露在外的行為。所以在宇宙間,所看到的天地是以道為體,以德為用。因為,天下間的萬事萬物都不能離開這個「體」跟這個「用」。

第一章講的是「道的體」,第二章講的是「道的用」。這個道沒有離開,所以講道就是德。德就是道,這一點大家要了解清楚。所以第一章叫我們觀「無」,第二章叫我們觀「有」。因此,第一章才講觀玅,第二章就是講觀徼。雖然「玅」跟「徼」是同一個地方出來,但是「德」不能離開「道」,所以我們修道的人謹守德性之修持,但是「體、用」要兼賅。

修道就是行德,但是做有為的德,絕對不能離開無為的道,這是對天下萬事,要用這個道的功能,所以這一章才排第二。第二就是「生有」的現象,所以第一章是講無極,第二章是講太極,第三章是講世上的行為。那麼世上的行為就必須要用第一章的道,用第二章的德,這樣叫做道德並行,才符合大道的真理。

這個「徼」是屬於動,「竅」是屬於靜,所以才叫「徼動」,那麼這個徼動就是「用」。「竅」─人生存在這個世上的所作所為都是由「竅」來產生出來,這是非常的重要。你說你內心有道,行不出來,仍舊是枉然。所以這個「徼」就是要動出來,由本體來發生作用。上一章說同出而異名,同謂之玄。道也玄,德也玄,所以才講玄之又玄,眾玅之門,就是說有外玄跟內玄。

內玄是道,外玄是德;那麼這個道是無為,德是有為,告訴我們如何由有為而行無為,不能離開本體,所以要講的第一段就是說明,「絕對與對待的分野」。第二段是用天下六項事理作證,以顯體用不可分離的關係。第三段是講聖人體用兼賅之行事之方法。

天下皆知美之為美,斯惡已。皆知善之為善,斯不善已。

美:美好,順情合理。為:行為,有為的。斯惡已:謂之不妙了。惡:不好,迷昧了。

這一段最重要看「知」跟「為」,知就是知「道」,「為」就是要配合這個德。用我們能夠了解的觀念來詮釋,眾人的認為,常常局限在六根上面,並不是你以為的「道」。所以「為」就是行為,「道」是絕對之體;落入後天,就變成相對的分別心,所以相對之發生,乃是「皆知」這二字。所以,筆者要強調,追逐眾人的思維,是一件蠻危險的舉動。

若「不知」,甚至這一種無知的狀態,則無分別之心了蓋美善本不易知,但用凡夫的眼光去看,美、善就容易變質,所謂大道不道,大名不名,大德不德,凡所有名相,皆起於心意,識神用事,執物而不能離物,執相而不能離相所致。

天下皆知美之為美,斯惡已。

世間上看到美的東西,大家都想要,美是很好,但是不要為美而沉淪下去,美裡面會產生不好的東西,美的東西會壞,所以這個「知」就是要能分辨,分可以、不可以。清朝的時代,眾人都以女人包裹小腳,是美麗及阿娜多姿的象徵。當時的社會,以三寸金蓮作為女人在家族地位的象徵。然而,時過境遷,當今的社會,卻以不同的眼光來看待小腳。

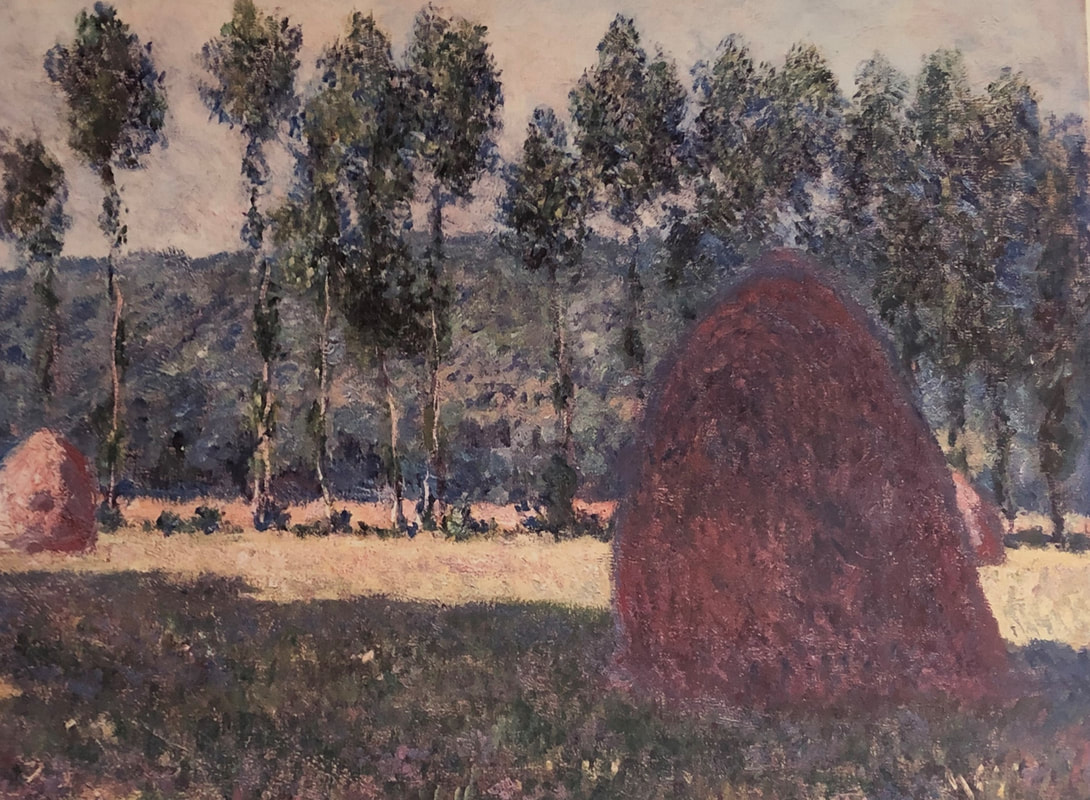

由這個例子,我們知道,為美分二種︰為這個「有」:美人會變化。為這個「無」:美德,無:不會變化。我們來到世間是不是為了美,美大家都喜歡。有的愛美人,有的人愛美德。美人老了,七八十歲還漂亮嗎?花開很美,但是凋零、謝了,就馬上丟掉。青山依舊在,人生幾度夕陽紅?如同,多少人來來去去洛杉磯的大熊湖,那些來往的過往人群都凋零了,大熊湖依舊在。

因為,青山不管人間事,所以青山依舊在。人生幾度夕陽紅,你看幾次的太陽下山,一年三百六十五次,一百年三萬六千五百次,那請問,你還能看幾次?今天修道,我們行為非常重要,你必須要自己來管理自己的行為,所以必須要來研究道理,「理」:就是分得很清楚。而更重要的,自己是不是能夠開悟解脫?

今世之人,迷戀美人的美,世景的美,所以老子說:斯惡已。這個「惡」,就是迷昧,為了這個女孩漂亮,就迷戀在這個女孩上面,那麼有一天,這個女孩人老珠黃的時候,我們會再迷下去嗎?不論是東方或者是西方,對於道的看法,都是殊途同歸的。《金剛經》云:「若以色見我.以音聲求我.是人行邪道.不能見如來」

現在的人,喜歡蓋大道場,擺設大佛像,認為這樣的莊嚴,可以表達自己內心的敬虔。但是,在這一首偈中,釋迦牟尼佛明白的指出,如來的法身,是無相的。如果有人,以為或試圖以色相及音聲,而想見如來本性,終將不可得。

(本文作者現為加州執照中醫師,加州五系中醫藥大學中醫及針灸研究所博士生,洛杉磯道家學術基金會易經講師)

觀徼章第二

天下皆知美之為美,斯惡已。皆知善之為善,斯不善已。故有無相生,難易相成,長短相形,高下相傾,音聲相和,前後相隨。

是以聖人處無為之事,行不言之教,萬物作焉而不辭,生而不有,為而不恃,功成而弗居,夫惟弗居,是以不去。

道德經裡的第二章,是講體用的關係。與其,高談闊論的說道,做不出來,還不如實際的應用在生活當中。無極生太極,已經徼動出來,道是無對待。這一章落在這個「德」,是顯露在外的行為。所以在宇宙間,所看到的天地是以道為體,以德為用。因為,天下間的萬事萬物都不能離開這個「體」跟這個「用」。

第一章講的是「道的體」,第二章講的是「道的用」。這個道沒有離開,所以講道就是德。德就是道,這一點大家要了解清楚。所以第一章叫我們觀「無」,第二章叫我們觀「有」。因此,第一章才講觀玅,第二章就是講觀徼。雖然「玅」跟「徼」是同一個地方出來,但是「德」不能離開「道」,所以我們修道的人謹守德性之修持,但是「體、用」要兼賅。

修道就是行德,但是做有為的德,絕對不能離開無為的道,這是對天下萬事,要用這個道的功能,所以這一章才排第二。第二就是「生有」的現象,所以第一章是講無極,第二章是講太極,第三章是講世上的行為。那麼世上的行為就必須要用第一章的道,用第二章的德,這樣叫做道德並行,才符合大道的真理。

這個「徼」是屬於動,「竅」是屬於靜,所以才叫「徼動」,那麼這個徼動就是「用」。「竅」─人生存在這個世上的所作所為都是由「竅」來產生出來,這是非常的重要。你說你內心有道,行不出來,仍舊是枉然。所以這個「徼」就是要動出來,由本體來發生作用。上一章說同出而異名,同謂之玄。道也玄,德也玄,所以才講玄之又玄,眾玅之門,就是說有外玄跟內玄。

內玄是道,外玄是德;那麼這個道是無為,德是有為,告訴我們如何由有為而行無為,不能離開本體,所以要講的第一段就是說明,「絕對與對待的分野」。第二段是用天下六項事理作證,以顯體用不可分離的關係。第三段是講聖人體用兼賅之行事之方法。

天下皆知美之為美,斯惡已。皆知善之為善,斯不善已。

美:美好,順情合理。為:行為,有為的。斯惡已:謂之不妙了。惡:不好,迷昧了。

這一段最重要看「知」跟「為」,知就是知「道」,「為」就是要配合這個德。用我們能夠了解的觀念來詮釋,眾人的認為,常常局限在六根上面,並不是你以為的「道」。所以「為」就是行為,「道」是絕對之體;落入後天,就變成相對的分別心,所以相對之發生,乃是「皆知」這二字。所以,筆者要強調,追逐眾人的思維,是一件蠻危險的舉動。

若「不知」,甚至這一種無知的狀態,則無分別之心了蓋美善本不易知,但用凡夫的眼光去看,美、善就容易變質,所謂大道不道,大名不名,大德不德,凡所有名相,皆起於心意,識神用事,執物而不能離物,執相而不能離相所致。

天下皆知美之為美,斯惡已。

世間上看到美的東西,大家都想要,美是很好,但是不要為美而沉淪下去,美裡面會產生不好的東西,美的東西會壞,所以這個「知」就是要能分辨,分可以、不可以。清朝的時代,眾人都以女人包裹小腳,是美麗及阿娜多姿的象徵。當時的社會,以三寸金蓮作為女人在家族地位的象徵。然而,時過境遷,當今的社會,卻以不同的眼光來看待小腳。

由這個例子,我們知道,為美分二種︰為這個「有」:美人會變化。為這個「無」:美德,無:不會變化。我們來到世間是不是為了美,美大家都喜歡。有的愛美人,有的人愛美德。美人老了,七八十歲還漂亮嗎?花開很美,但是凋零、謝了,就馬上丟掉。青山依舊在,人生幾度夕陽紅?如同,多少人來來去去洛杉磯的大熊湖,那些來往的過往人群都凋零了,大熊湖依舊在。

因為,青山不管人間事,所以青山依舊在。人生幾度夕陽紅,你看幾次的太陽下山,一年三百六十五次,一百年三萬六千五百次,那請問,你還能看幾次?今天修道,我們行為非常重要,你必須要自己來管理自己的行為,所以必須要來研究道理,「理」:就是分得很清楚。而更重要的,自己是不是能夠開悟解脫?

今世之人,迷戀美人的美,世景的美,所以老子說:斯惡已。這個「惡」,就是迷昧,為了這個女孩漂亮,就迷戀在這個女孩上面,那麼有一天,這個女孩人老珠黃的時候,我們會再迷下去嗎?不論是東方或者是西方,對於道的看法,都是殊途同歸的。《金剛經》云:「若以色見我.以音聲求我.是人行邪道.不能見如來」

現在的人,喜歡蓋大道場,擺設大佛像,認為這樣的莊嚴,可以表達自己內心的敬虔。但是,在這一首偈中,釋迦牟尼佛明白的指出,如來的法身,是無相的。如果有人,以為或試圖以色相及音聲,而想見如來本性,終將不可得。

(本文作者現為加州執照中醫師,加州五系中醫藥大學中醫及針灸研究所博士生,洛杉磯道家學術基金會易經講師)